| TRAVAUX, PUBLICATIONS - Blog

Le Business & Legal Forum devient les Business & Legal Forums

Découvrez la version beta du site internet : https://fr.blforums.com/

![[Puce]](/offres/image_inline_src/454/454_ckeditor_mailing_080318_180536_1.png) Entreprises, conseils et pouvoirs publics.

Entreprises, conseils et pouvoirs publics.

Répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.

Les travaux du BLF explorent et défrichent, avec des personnalités de talent, les avancées éthiques, technologiques, juridiques, économiques... Par leurs approches transverses, ils inspirent les dirigeants et les aident dans leurs prises de décisions. Plusieurs futurs sont possibles : à nous de les choisir !

| ARTICLES - Inspiration(s) | ÉTUDES - Grand Angle | GUIDES

::: VIDEOS

::: Exclusif :

les interviews du Business & Legal Forum

Résolution des litiges internationaux : pourquoi la compliance change-elle la donne ? Comment limiter les risques pénaux et réputationnels ?

- Dany KHAYAT, avocat associé, MAYER BROWN

- Eric HAZA, directeur juridique groupe, VEOLIA

- Thierry REVEAU DE CYRIERES, directeur grands contentieux, TOTAL SA

- Xavier BOUCOBZA, professeur de droit des affaires, droit de l'arbitrage, droit du commerce international, UNIVERSITE PARIS SACLAY

::: Crise, Restructuration, M&A et contrôle des concentrations : quels réflexes adopter ?

Etienne Chantrel, rapporteur général adjoint de l’Autorité de la Concurrence, l’a souligné durant la dernière édition du Business & Legal forum : depuis le mois d’aout il y a une véritable recrudescence des demandes d'autorisation d'opérations de concentration, dont de nombreuses demandes de dérogation à l'effet suspensif du contrôle des concentrations. En effet, la crise est devenue un terreau fertile pour l’acquisition d’entreprises en difficultés. Ce type de procédure se révèle crucial pour accélérer la temporalité et mieux coller aux stratégies de restructurations.

::: CONCILIER URGENCE ET ENJEUX DE CONCURRENCE

« La crise multiplie les opportunités d’acquisitions dites « prédatrices ». Le problème est que ce type d’acquisition, dont les effets peuvent être dévastateurs, échappe à l’examen préventif des Autorités de concurrence, car les seuils de déclenchement du contrôle ne sont pas atteints. Ne faut-il pas mettre en place un dispositif permettant aux Autorités de les examiner ? L’Autorité de la concurrence en France est favorable à un tel traitement, spécialement dans l’économie numérique. Il faut soutenir ses propositions qui vont dans le sens de la réalisation des objectifs du droit de la concurrence : protéger le processus concurrentiel pour faire en sorte qu’il conserve sa fonction de « stimulant » et ne se transforme pas en poison ».

Christophe COLLARD

professeur de droit, co-directeur du LL.M Law and Tax Management,

EDHEC

« Lors d’une acquisition, la temporalité est toujours une donnée clef. Elle l’est encore plus dans une période économique difficile pour les entreprises où des durées longues d’analyse par les Autorités peuvent conduire à une dégradation de la valeur de l’actif.

Avec la crise sanitaire, les demandes de dérogation vont sans doute augmenter, mais au-delà, le problème reste entier pour les opérations qui n’y seront pas éligibles. Il est important que le contrôle des concentrations tienne compte des recompositions du tissu industriel et de la mutation des modèles économiques liée à l’arrivée de nouveaux acteurs, ou au cycle d’innovation plus brutaux que ces crises entrainent.»

Gabriel LLUCH,

directeur juridique concurrence et réglementation,

ORANGE

::: LA REPONSE DES AUTORITES

Les entreprises souhaitent toujours une analyse rapide de leur dossier. Rappelons, néanmoins que les délais sont particulièrement en contrôle des concentrations, avec un délai légal de 5 semaines après notification pour l’essentiel des décisions. Les décisions rendues après un examen approfondi (« phase 2 ») sont rares, 2 ou 3 par an sur 270 décisions au total en 2019 par exemple ».

Etienne CHANTREL,

rapporteur général adjoint, chef du service concentration,

AUTORITE DE LA CONCURRENCE

::: QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE LORS D'UNE DEMANDE DE DEROGATION ?

«Dans le cadre d’une demande de dérogation, il est essentiel d’établir une bonne coopération avec les équipes de l’Autorité, et de leur fournir des documents le plus clairs possibles, afin de leur permettre d’évaluer la possibilité d’une dérogation dans des délais très serrés. Par ailleurs, les parties doivent identifier, dans toute la mesure du possible, d’éventuels problèmes de concurrence sur le fond, ce qui parfois peut ne pas être aisé dans l’urgence. En effet, si l’Autorité doit in fine demander des engagements, voire interdire l’opération, cela peut soulever des problèmes considérables si l’opération a d’ores et déjà été réalisée. Pragmatisme et rigueur sont fondamentaux.»

Marta GINER ASINS,

avocate associée,

NORTON ROSE FULBRIGHT

::: LE LIVRE INSPIRANT: JUNK TECH, JEAN-MARC BALLY & XAVIER DESMAISON

Jean-Marc Bally est président d’Aster, société de capital-investissement implantée à Paris, Londres, San Francisco, Tel Aviv et Nairobi. Il témoigne de plus de 20 ans d’expérience de succès - et d’échecs - dans l’accompagnement de start-up.

Xavier Desmaison est président d’Antidox, groupe de conseil en stratégie de communication et co-président de Monolith Partners, agence de technologies marketing.

Les entreprises de la Silicon Valley parviennent à entretenir la légende qu’elles tirent leur réussite de leur supériorité technologique et de leur génie créatif. La réalité est plutôt qu’elles entretiennent l’accoutumance des consommateurs - et des investisseurs - par un subtil alliage entre leur aptitude à saisir l’air du temps et les aspirations individuelles, et leur pouvoir de façonner des mythes qui entrent en résonnance avec les désirs d’individus narcissiques. Bienvenue dans l’ère de la Junk Tech dominée par les dealers de rêves !

Ce livre se veut source de propositions pour que l’Europe recolle avec le dynamisme des succès observés en Californie : la compétition se joue sur la capacité à construire et communiquer une offre cohérente, en redonnant au marketing un rôle essentiel dans la mise en œuvre des stratégies d’innovations.

::: ANTICORRUPTION : quel bilan et perspectives ?

L'AFA lance une consultation publique avant de publier des nouvelles recommandations.

L’AFA a ouvert une consultation publique avant de publier ses nouvelles recommandations. Après trois années d’existence, quelles leçons tirer et quelles perspectives pour les entreprises et la pratique judiciaire ?

Sujet abordé le 15 octobre lors du Global Anticorruption & Compliance Summit (GACS) : alors que les approches sont assez disparates selon les entreprises, le GACS a été l’occasion de mettre en lumière des pistes pour améliorer l’implémentation de la conformité et de la lutte contre la corruption.

::: ENTRE REALITES DE L'ENTREPRISE ET MODELE JURIDIQUE : UNE SITUATION DISPARATE.

Si leurs situations restent disparates en matière de lutte anti-corruption, beaucoup d’entreprises ont assimilé les exigences issues de la loi Sapin II et intégré les bonnes pratiques de coopération avec les autorités réglementaires et de poursuite, comme le montre la CJIP Airbus. Cette évolution s’accompagne d’un renforcement des contrôles opérés par les juridictions pénales et civiles, parfois même d’un glissement vers la méthode du faisceau d’indices pour fonder des décisions d’exequatur ou d’annulation de sentences arbitrales. A l’étranger, des décisions récentes laissent par exemple espérer une inflexion de la jurisprudence américaine en matière extraterritoriale du FCPA.

Kiril Bougartchev, Emmanuel Moyne, avocats associés,

BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIES

::: QUELS MOYENS ALLOUER ?

Les contrôles constituent une opportunité d’affiner les recommandations de l’AFA afin d’améliorer leur efficience et leur implémentation. L’AFA a la volonté d’accompagner les entreprises dans la lutte contre la corruption et ouvre une consultation publique invitant les acteurs privés et publics à faire part des enjeux clefs avant la publication de nouvelles recommandations.

Cette implication des entreprises est nécessaire pour faire émerger des idées concrètes et des propositions d’améliorations qui enrichiront le contenu des recommandations formulées par l’Agence. (lien : participer à la consultation).

Charles Duchaine, directeur, AFA

::: NOUVELLES VOIES DE RÉFLEXIONS POUR L'AFA

Si les politiques de conformité sont de plus en plus respectées par les entreprises françaises, un optimum ne pourra pas être atteint tant que les pouvoirs publics ne reconnaîtront pas l'importance de la "corruption passive" : les entreprises sont les victimes de sollicitations et d'extorsions émanant d'agents publics indélicats. Il est essentiel d'obtenir le soutien des autorités pour "résister" et non plus juste sanctionner.

Par ailleurs, l'obligation de conformité doit s'appuyer sur des démarches éthiques. Les process coercitifs et répressifs ont des limites intrinsèques. Une part accrue des décisions doivent être confiées aux collaborateurs chargés de faire des arbitrages responsables.

Pour ce faire, les compliance officers ont l'obligation de promouvoir des mécanismes d'appropriation et d'assistance aux salariés, en suscitant la confiance et le dialogue. En un mot, en passant d’une éthique " subie " à une éthique " vécue."

Dominique LAMOUREUX, membre du conseil stratégique, AFA

::: LE POINT DE VUE DE L'ENTREPRISE

Il est maintenant (quasiment) admis que la compliance, d’abord vécue comme une contrainte, est en réalité une opportunité de progrès pour les entreprises. Plus qu’un simple respect des règles, elle tend vers une intégrité, source de valeurs. Dans cette démarche, les salariés peuvent s’approprier les process de compliance pour les inciter à participer au développement d’une culture d’intégrité dans l’entreprise et donner du sens à ces procédures compliance. Les mécanismes d’adhésion des salariés sont un axe à travailler en complémentarité de la mise en place de processus préventifs et coercitifs pour arriver à une organisation compliance parfaitement efficace.

Jean-Baptiste SIPROUDHIS,

directeur éthique, intégrité et responsabilité d'entreprise, THALES.

::: LES PLUMES ET CAMERAS DE L'ECONOMIE & DU DROIT

Cet article éclaire ce qu’est le droit d’alerte ou whistleblowing (les principes constitutionnels issus du 18ème siècle, l’évolution des définitions et législations au 20ème siècle) et retrace, étape par étape, la fabrication de la définition française du lanceur d’alerte, au plan conceptuel (aboutissement du droit comparé) et politique (rare co-construction de la société civile, du Conseil d’Etat, du gouvernement et du Parlement). Les enjeux, que l’on retrouvera lors de la transposition de la directive européenne. Il précise le rôle joué par Transparency International, à l’origine du concept "menace ou préjudice pour l'intérêt général", formalisé par le Conseil de l'Europe, comme du chapitre II de la loi Sapin 2.

Nicole-Marie MEYER.

Les Plumes et Caméras de l'économie & du droit sont des prix récompensant les meilleurs articles et vidéos croisant des enjeux économiques et juridiques.

Voir tous les Lauréats 2020.

Et si vous soumettiez votre création ? Prochaine Cérémonie le 14 octobre 2021.

Plume d'or 2020

catégorie prospectif ou innovation juridique presse professionelle

" Une définition du lanceur d'alerte énumérative ou conceptuelle? La réponse française, unitaire."

Nicole Marie MEYER est ancienne diplomate et lanceuse d’alerte dans la fonction publique ayant fait jurisprudence en droit public en 2007. Elle est desormais responsable « alerte éthique » de Transparency International France et experte près Transparency International, le Conseil d’Etat français et les institutions européennes. Elle a fortement contribué de 2009 à 2019 à l’élaboration comme au vote du régime général de protection des lanceurs d’alerte dans la loi dite Sapin 2 de 2016 et de la directive européenne du 23 octobre 2019 « sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. »

::: JUSTICE: QUEL AVENIR POUR LA RÉSOLUTION DES LITIGES PAR LES ALGORITHMES ?

::: ALGORITHME ET JUSTICE: UNE AVANCÉE PRUDENTE par Karim BENYEKHLEF & Valentin CALLIPEL

Il est peu de dire que la nouvelle frontière de l’intelligence artificielle s’est installée dans l’imaginaire collectif des juristes. Passé une certaine phase d’effervescence, on en vient pourtant à se demander, si ce soudain regain d’intérêt pour la thématique de l’incidence des techniques sur la justice n’opère pas tel un trompe-l’œil. La chimère du juge-robot comme l’éventuelle substitution de l’avocat par l’algorithme soulève une telle charge émotionnelle qu’elle occulte les réelles mutations qui affectent la résolution des litiges.

Les outils qu’utilisent les professionnels du droit doivent être distingués de la résolution des litiges. Le développement d’outils, fondés sur des formes sophistiquées d’IA comme l’apprentissage automatique, concerne essentiellement les praticiens et porte sur la recherche juridique ou l’aide à la décision sectorielle (par ex. évaluation d’un préjudice). Leur influence sur l’avenir du règlement des litiges opère donc essentiellement à la marge puisqu’elle maintient le juriste en position d’expert et d’intermédiaire au cœur de l’écosystème de justice.

LIl est peu de dire que la nouvelle frontière de l’intelligence artificielle s’est installée dans l’imaginaire collectif des juristes. Passé une certaine phase d’effervescence, on en vient pourtant à se demander, si ce soudain regain d’intérêt pour la thématique de l’incidence des techniques sur la justice n’opère pas tel un trompe-l’œil. La chimère du juge-robot comme l’éventuelle substitution de l’avocat par l’algorithme soulève une telle charge émotionnelle qu’elle occulte les réelles mutations qui affectent la résolution des litiges.

Les outils qu’utilisent les professionnels du droit doivent être distingués de la résolution des litiges. Le développement d’outils, fondés sur des formes sophistiquées d’IA comme l’apprentissage automatique, concerne essentiellement les praticiens et porte sur la recherche juridique ou l’aide à la décision sectorielle (par ex. évaluation d’un préjudice). Leur influence sur l’avenir du règlement des litiges opère donc essentiellement à la marge puisqu’elle maintient le juriste en position d’expert et d’intermédiaire au cœur de l’écosystème de justice.

L’utilisation pratique d’algorithmes reste, par ailleurs, très minoritaire et peu sophistiquée dans le domaine de la résolution des litiges (par ex. algorithme d’enchères à l’aveugle). La modélisation et l’automatisation du raisonnement juridique pose toujours de nombreux défis techniques que l’International Conference on Artificial Intelligence and Law ne manque pas de souligner, tous les deux ans. Sans qu’il soit d’ailleurs nécessaire de rappeler toutes les préventions d’usage qui s’impose au plan juridique en la matière.

Il est, par conséquent, encore difficile de présumer de l’influence des algorithmes sur l’avenir de la résolution des litiges. En revanche, celle du numérique dans ce domaine se manifeste déjà très concrètement et se révèle sans doute plus emblématiques des évolutions qui pourraient survenir. En effet, la simple dématérialisation des interactions, associée à l’automatisation de certaines tâches répétitives, a d’ores et déjà contribué à redéfinir en profondeur l’expérience de justice pour nombre de citoyens, en particulier pour les litiges inadaptés aux procédures traditionnelles des tribunaux et mal desservis par les professionnels du droit. Pensons à ces millions de conflits civils, administratifs ou pénaux qui trouvent dorénavant, grâce aux plateformes, des leviers simplifiés, non contentieux et abordables de résolution. Couramment appelée le règlement en ligne des conflits (Online Dispute Resolution), cette tendance favorise le règlement sans intervention humaine de millions de conflits. Bien installé Amérique-du-Nord, le règlement en ligne des conflits devient la norme et l’occasion pour les tribunaux d’amplifier le spectre de leur intervention. Pas moins de soixante-dix tribunaux opèrent déjà ainsi aux États-Unis. Et le Canada emboîte le pas. À titre d’illustration, la plateforme PARLe du Laboratoire de cyberjustice permet à l’Office de la protection du consommateur de régler, sans juge, près de 70% des conflits de consommation au Québec. En France, la Chambre nationale des commissaires de justice, utilise cette même plateforme, sous le nom de Médicys, pour accompagner près de 20 000 entreprises dans le traitement de leurs conflits de consommation. L’équipe du Laboratoire de cyberjustice vient, également, de lancer, avec la Régie du logement du Québec – le tribunal administratif comportant le plus grand nombre de dossiers au Canada – le JusticeBot. Une plateforme d’évaluation et d’assistance, entièrement automatisée, permettant au justiciable de prendre connaissance de ses droits et d’évaluer la pertinence d’engager un recours. Cette plateforme de filtrage, qui tire parti des algorithmes, est appelée, comme d’autres, à contribuer au perfectionnement du règlement en ligne des litiges, dans un espace laissé vacant par les professions du droit.

Les algorithmes ne portent donc qu’une fonction instrumentale qui, tel le pharmakon, constitue à la fois le remède et le poison. Ils peuvent donc tout aussi bien nous éloigner que nous rapprocher des objectifs que nous valorisons pour la résolution des litiges. L’adoption des algorithmes doit résulter d’un choix réfléchi et non d’un quelconque fatalisme technologique.

Karim BENYEKHLEF,

directeur, laboratoire cyberjustice

UNIVERSITE DE MONTREAL

Valentin CALLIPEL

chargé de mission, laboratoire cyberjustice

UNIVERSITE DE MONTREAL

::: ALGORITHME ET JUSTICE: LE CHANTIER DE DEMAIN par Romain DROSNE

Obtenir une réponse de la Justice dans un délai respectueux est un prérequis pour un état de droit. Les « petits litiges » ne doivent pas déroger pas à cette obligation tant ils sont nombreux et peuvent concerner le quotidien de chacun. Une marque qui tient ses engagements, un locataire qui paie son loyer, un employeur respectueux de ses salariés sont autant de conditions qui font qu’une économie prospère, que nos rapports humains sont sains et apaisés.

Céder à la pression d’une justice engorgée ?

L’analyse de 6500 petits litiges comparables dans 72 juridictions françaises montre en moyenne :

268 jours entre l’assignation et la première date d’audience

32% de dossiers audiencés faisant l’objet d’un renvoi

163 jours entre la 1ère date d’audience et le renvoi

366 jours entre la date d’assignation et le rendu de la décision

Mais ces moyennes ne sont pas représentatives de certaines juridictions très sollicitées. Dans le cas des litiges entre passagers et compagnies aériennes, qui concernent des millions de français actuellement, 41% des dossiers sont assignés au tribunal d’Aulnay-Sous-Bois. Or les dernières dates d’audience obtenues concernaient des assignations envoyées en février 2018. A cette époque, la durée entre l’assignation et le rendu de la décision constatée était déjà de 920 jours. Après la crise sanitaire, la barre symbolique des 1000 jours entre l’assignation et le rendu du jugement est largement dépassée !

Pourtant, le caractère critique de cette situation ne doit pas nous faire voir la technologie comme un pis-aller. « L’intelligence artificielle nous rendra plus humain », déclarait le champion d’échec et activiste Garry Kasparov. Dans un ouvrage dédié à l’intelligence artificielle[i], il voit cette dernière comme un outil supplémentaire, façonné par l’esprit humain et, surtout, capable d’intégrer ses valeurs. L’Intelligence Artificielle permettra de libérer les esprits de tâches itératives et sans valeur intellectuelle intrinsèque.

Un chantier collectif pour une Justice « plus humaine » ?

Les algorithmes et l’Intelligence Artificielle sont des outils qui doivent accompagner la résolution de ces petits litiges dans un temps raisonnable mais pour y parvenir il convient de garder à l’esprit quatre principes : transparence, ouverture d’esprit, respect des fondamentaux et humilité.

Le fonctionnement des algorithmes est complexe mais il peut ne pas être opaque pour les professionnels de la Justice. Les acteurs de la “Legaltech” doivent mettre à disposition des informations compréhensibles. C’est l’ensemble du système qui doit accepter le changement de paradigme.

Dans cette entreprise collaborative, l’important demeure d’être respectueux des gardes fous de la Justice. L’impartialité du cadre, le respect du contradictoire, la possibilité d’être accompagné, l’accessibilité, etc. Ces notions essentielles doivent être présentes dans chaque proposition technologique.

Des chantiers ambitieux face auxquels on ne saurait que rester humble.

Prévoir des portes de sortie et des points de contrôles éthiques et techniques est indispensable afin d’identifier et d’éviter les problèmes qui pourraient émerger. Les Modes Alternatifs de Résolution de Disputes (MARD) et plus particulièrement ceux qui utilisent les algorithmes sont déjà capables de juguler l’engorgement de certaines juridictions. Les petits litiges se prêtent très bien à l’adjonction d’une aide technologique tant pour leurs enjeux limités que pour leur grands nombres. C’est dans cet esprit que l’obligation de médiation et l’autorisation des plateformes utilisant des algorithmes ont été instaurées par la loi du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 1er Janvier 2020. Elle ouvre une phase de changement, certains diraient d’expérimentation, dont les résultats seront déterminants en termes d’accessibilité de la Justice.

Romain DROSNE,

Fondateur, Justice.Cool

::: UN LIVRE INSPIRANT : QUELLE RÉGULATION POUR LES NOUVEAUX ENTRANTS DU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER ?

L’expression Fintech, contraction de l’anglais financial technology, s’est imposée dans les médias et pour beaucoup le mot résonne comme un glas pour le monde bancaire et financier traditionnel. La vérité, comme toujours, est plus nuancée et ces nouveaux entrants de la finance, porteurs d’innovation et parfois de rupture, sont aussi des partenaires potentiels qu’il convient de réguler quand ils offrent des services et des produits réglementés. Toute la difficulté réside dans le point d’équilibre à trouver entre la promotion de l’innovation et la protection des consommateurs.

Partner au sein de Yellaw avocats, Thibault Verbiest est spécialiste du droit du numérique, de la régulation de la blockchain et des fintech.

Agrégé des facultés de droit, directeur du M2 de droit bancaire et financier, Thierry Bonneau est professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2) où il enseigne le droit bancaire, le droit des marchés financiers, la régulation bancaire et financière européenne et internationale.

::: TELETRAVAIL : QUEL EFFET DE LEVIER ? QUELLES PERSPECTIVES STRATEGIQUES, ECONOMIQUES ET JURIDIQUES ?

44 % des salariés passés au télétravail depuis le début de la pandémie se déclarent plus satisfaits par leur emploi, selon un sondage international* En Suisse, le taux d’appréciation atteint même 90 %,** En Europe, la plupart des personnes concernées citent une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Maintenir le lien social est aussi un enjeux primordiale.

« Le télétravail a amené beaucoup de satisfaction pour certains salariés, mais aussi des contraintes, des burn-out, des problèmes de management » selon Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF. Mark Zuckerberg déclare quant à lui que la moitié des employés de Facebook seront en télétravail à plein temps dans 10 ans.

Comment imaginer l’organisation du travail de demain et ses conséquences économiques ? Quelles adaptations dans la relation de travail ? La France peut-elle être précurseur ? Le droit du travail doit-il évoluer pour accompagner cette tendance ?

(source : *CNBC, **La Tribune de Genève.)

::: TELETRAVAIL ... ET DEMAIN ? par Arnaud Teissier

La brutalité de la crise sanitaire et le confinement généralisé qui s’en est suivi ont imposé un déploiement massif du télétravail partout où il était possible. Les organisations et les hommes ont fait preuve d’une agilité et d’une capacité d’adaptation au travail à distance qu’on ne pouvait soupçonner.

Pour autant, ce succès du télétravail ne signifie pas nécessairement qu’il va s’imposer comme LE nouveau mode d’organisation. Si la crise a permis de démontrer aux plus réticents que le télétravail fonctionne, s’il est incontestable que le télétravail peut être une partie de la réponse à l’allongement des temps de transport, à la recherche d’un meilleur équilibre vie personnelle / vie professionnelle, le travail à distance ne peut être envisagé ni comme une recette miracle, ni comme une solution exclusive.

Le télétravail peut en effet entraîner des pertes de repère, un sentiment d’isolement pour les salariés, voire même favoriser une forme de détachement de l’entreprise. Le déconfinement et le retour des équipes sur le lieu de travail ont confirmé que l’entreprise est un collectif que la distance peut altérer.

Le recours massif au télétravail durant la période de confinement a constitué un formidable laboratoire, révélant les forces et les failles de ce mode d’organisation. Il faut savoir en tirer des enseignements pour ajuster le cadre juridique du télétravail.

Quelques points de repère pour envisager son succès futur : Il faut faire évoluer le format de la collaboration et du management. Le travail à distance impose au collaborateur de prendre des initiatives pour marquer son appartenance au collectif. L’éloignement impose au manager un « dosage » nouveau : il doit continuer à assurer une présence auprès de ses collaborateurs, en se gardant d’une supervision intrusive. En contrepartie d’une autonomie renforcée, le collaborateur ne doit pas négliger l’importance d’un reporting régulier et être moteur dans les échanges avec ses collègues de travail.

Il faut aussi repenser l’organisation du temps de travail. En veillant au respect de la durée légale, on peut envisager une réflexion pour raisonner non plus exclusivement en heures de travail, mais aussi en missions à réaliser.

Pour conclure, il faut préserver la souplesse inhérente à ce mode d’organisation, tant pour le salarié que pour l’entreprise. Le télétravail recouvre en réalité des formats très variés. La définition d’un cadre trop rigide, trop systématique, serait un frein à son développement.

Le télétravail, demain, sera un succès si le cadre juridique se réinvente autour de ces nouveaux enjeux.

Arnaud TEISSIER,

avocat associé,

CAPSTAN AVOCATS

::: TELETRAVAIL : PRUDENCE ET LUCIDITE par Benoit Serre

Un marqueur RH de cette crise est évidemment le télétravail découvert par nombre de salariés, de managers et de dirigeants. S’il est imprudent de comparer celui du confinement avec le vrai télétravail, pensé comme un outil de qualité de vie au travail, il demeure que cette expérience globale de plusieurs semaines laisse des traces. Les enquêtes démontrent l’appétence même si peu à peu cet emballement fait place à une prudence lucide de la part des entreprises.

Généraliser le télétravail est moins une option que simplement l’étendre à des métiers dont on pensait qu’ils ne pouvaient y avoir accès. C’est en cela une avancée plus raisonnable que vouloir à tout prix augmenter le nombre de jours qui s’établissait avant crise à 1,8 par salarié concerné.

Une enquête BCG/ANDRH de juin 2020 auprès des DRH montre que ces derniers envisagent un maximum de deux jours. C’est assez logique puisqu’ aller au-delà signifie qu’un salarié passerait plus de temps chez lui que dans son entreprise et cela modifierait considérablement la relation à l’employeur en rendant la présence sur site, signe physique de l’appartenance professionnelle, minoritaire dans la semaine de travail. Cela est d’autant plus vrai que le principal risque identifié dans cette même enquête est celui de la désunification de l’entreprise.

Il existe néanmoins un autre risque non négligeable qui est de faire apparaitre dans les organisations une nouvelle génération de « cols blancs et de cols bleus », créant une rupture entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne le peuvent pas en raison de leur métier. On sait par ailleurs que les métiers d’encadrement sont les plus aptes à bénéficier du télétravail ajoutant encore un point de distanciation entre manager et managé au-delà du caractère absurde d’avoir demain une équipe présente et un management à distance.

Pour autant, le télétravail se développera car il est porteur d’innovation dans le digital et de meilleur équilibre de vie professionnelle/vie personnelle. C’est d’ailleurs ce dernier point qui est plébiscité par les salariés notamment dans les métropoles soumises à des conditions de transport difficiles. Fort de ce constat d’évidence, les organisations auront à réviser en premier lieu leur modèle de management pour l’adapter à cette nouvelle relation à l’entreprise fondée sur la confiance et sur l’autonomie d’organisation du travail. Elles auront aussi à s’interroger sur la configuration physique de leurs locaux dont la vocation sera plus de favoriser la coopération et l’intelligence collective que d’accueillir dans des bureaux. La généralisation du télétravail entrainera assez probablement aussi une évolution forte du rapport à la mobilité géographique. La fermeture d’un site ne se traduira plus nécessairement par la suppression des emplois qui s’y trouvent, les personnes pouvant poursuivre en télétravail total ou partiel.

Ce dernier point est important à considérer car à l’instar de Facebook qui annonce que 50% de ses effectifs seront en télétravail dans 10 ans, nous pourrions assister à une sorte de « mondialisation de l’emploi » comme nous l’avons vu pour la production industrielle basée sur les compétences autant que sur le coût. Dans cette hypothèse, les pays dont le modèle social est développé auront à faire le pari de l’hyper compétences, de l’agilité et de l’innovation s’ils veulent concurrencer les autres où la main d’œuvre tout aussi qualifiée est moins chère.

Pour toutes ces raisons rapidement évoquées, le télétravail marque sans doute le début d’une transformation du travail profonde et durable qui touchera toutes nos sociétés. En cela, il faut être prudent, ambitieux et lucide car si les emplois de demain ne sont pas ceux d’hier, ils pourraient ne pas être au même endroit non plus…

Benoit SERRE,

Partner, BOSTON CONSULTING GROUP,

Vice-Président, ASSOCIATION NATIONALE DES DRH

::: UN LIVRE INSPIRANT : ET APRES, CE QUI CHANGERAIT TOUT SANS RIEN CHANGER

Profitons de la rupture, du temps d’arrêt que nous impose la catastrophe pour non pas sombrer dans l’immobilisme, mais ouvrir des perspectives. La vie suppose le mouvement, l’énergie, c’est pourquoi l’ignorance ne doit pas entamer l’ambition, ni le doute la volonté. Volonté de donner une nouvelle signification à ce que l’on vit, ambition de modifier certains aspects de nos existences.

Subir de plein fouet de tels remous nous impose non pas des prédictions hasardeuses, mais une exigence renouvelée de lucidité. Quelles perspectives cette période ouvrira-t-elle sur notre rapport au temps, au progrès, au travail, aux autres, à soi-même ? C’est ce que la philosophe Julia de Funès esquisse dans ces quelques pages.

Julia de Funès est conférencière, essayiste et philosophe.

::: CONCURRENCE, OPTIMISATION, FRAUDE FISCALE : UNE PENALISATION AIGUISEE ?

Depuis quelques années, les Etats cherchent à accroître leur sévérité envers la criminalité financière. Ce phénomène résulte d'une double nécessité : d'une part pour les finances publiques et d'autre part pour rassurer l'opinion publique après de multiples scandales. Pourtant, la Cour des Comptes a rendu en décembre dernier un rapport, mettant en lumière, la nécessité pour l’Etat français d’accentuer ces efforts en matière de lutte contre la fraude fiscale.

Au niveau européen, la France doit encore accroître sa coopération pour lutter contre la criminalité financière transfrontière (fraude à la TVA, fraude aux dividendes). De nombreuses entreprises sont aussi mises sous pression, par l’opinion publique, pour le rapatriement du siège fiscal dans le pays où sont localisés la plupart des emplois ainsi qu’une large part de l’activité.

La période post-Covid est l'occasion de renforcer une nouvelle fois cette sévérité alors que les finances publiques sont mises à rude épreuve. Cette période doit-elle nécessairement passer par une sévérité accrue en matière d’infractions pénales financières ? Quel équilibre à trouver, pour un système juridique, entre sévérité et attractivité ?

::: LE MONDE D'APRES : FISCAL EGAL PENAL par Philippe GOOSSENS et Judith FLEURET

Coffre-fort, bilan de Bercy, contrôles fiscaux, préjudice de l’Etat, fraude aux dividendes, tant de mots pour tant d’actualités au sujet de la fraude fiscale. La première de ces actualités vient tout droit de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a rappelé, dans un arrêt du 29 janvier 2020, que les juges répressifs doivent veiller à justifier que le montant des dommages et intérêts alloués à l’Etat, en qualité de partie civile, pour le délit de blanchiment de fraude fiscale, ne se confond pas avec le préjudice résultant de la fraude fiscale. Sinon : bis repetita, puisque le préjudice issu de la fraude fiscale sera déjà indemnisé par les majorations fiscales et les intérêts de retard dans le cadre de la procédure fiscale.

Deuxième actualité du début de l’année très attendue : le bilan de Bercy pour l’année 2019 en matière de lutte contre la fraude fiscale et les chiffres sont notables. 10 milliards. Il s’agit du montant total encaissé par l’Etat en 2019 dont 9 milliards encaissés à la suite de contrôles fiscaux, contre 7,7 en 2018. L’Etat continue sa progression à la suite de la promulgation de la loi d’octobre 2018 relative à la fraude fiscale. Progression suffisante ? Non selon la Cour des comptes qui considère que les résultats s’inscrivent dans une tendance à la baisse.

Le Gouvernement a alors entendu la Cour des comptes en décidant en plein confinement d’augmenter les chances de l’administration en cas de contrôles fiscaux. A partir du 1er septembre 2020, les banques françaises vont devoir transmettre le nom des bénéficiaires de coffres forts. 758 000 coffres forts sont loués au sein des principales banques en France. Ce seront donc 758 000 données – outre les nouveaux coffres par la suite – en plus pour FICOBA, fichier qui liste l’ensemble des comptes bancaires en France en précisant l’identité du titulaire et qui est accessible par l’administration lors de ses contrôles.

Une bonne nouvelle au sein de ces actualités ? Les contrôles fiscaux sont suspendus ! Et, de ce fait, le droit de reprise de l’administration fiscale également jusqu’au mois d’août 2020. Mais qui dit suspension ne dit pas annulation. Mauvaise nouvelle en réalité, car les délais pour que l’administration exerce ce droit de reprise vont augmenter. A cela doit nécessairement s’ajouter la question de la prescription de l’action publique puisque, là encore, les délais de prescription ayant été suspendus, le Parquet aura davantage de temps pour poursuivre… Plus de temps pour effectuer des contrôles fiscaux, plus de temps pour poursuivre.

Mais qu’en est-il de l’Europe dans toutes ces actualités ? Elle aussi a travaillé et a rendu des copies. Notamment en mai, s’agissant de son étude sur les fraudes aux dividendes. Et là encore, les conclusions sont sans appel. Il est nécessaire de renforcer la lutte contre les fraudes aux dividendes au sein de chaque pays. Des actions fortes doivent être menées par les institutions financières et les autorités nationales.

Le ton est donné : fiscal doit rimer avec pénal ! Le bilan de Bercy en 2021 pour l’année 2020 risque donc d’être encore plus lourd. En tout cas, c’est ce que le monde d’après pense.

Philippe GOOSSENS, Judith FLEURET,

avocat associé, avocate,

ALTANA

::: REPENSER LA SIMPLICITE DU DROIT FISCAL ET SON VOLET PENAL par Catherine DAMELINCOURT

De façon unanime, la France jusqu'à encore une période récente était considérée comme peu active en matière de sanctions pénales de la fraude fiscale, les sanctions encourues étant peu dissuasives. Un revirement s’est opéré en 2012 et se poursuit depuis. L’actualité récente s'est faite l’écho de procès médiatiques dont l'objet principal était la fraude fiscale de personnes physiques ou d’institutions financières.

La pénalisation récente et croissante du droit fiscal en France tend à appréhender les agissements de fraude d'une façon plus systématique. La création du délit de blanchiment de fraude fiscale ainsi que la fin du verrou de Bercy permettent désormais à la justice de se saisir en s’affranchissant de la procédure fiscale elle-même.

Au-delà du droit interne français, un vaste mouvement orchestré par l'OCDE et dirigé par Pascal Saint Amans, Directeur du Centre de politique et d'administration fiscales (CTP), a, depuis cinq ans largement transformé le paysage fiscal international et partant, a fortement accéléré la mise en place de réglementations européennes dans un objectif de lutte contre l'optimisation fiscale agressive. Celles-ci sont, pour une grande partie, déjà transposées dans le droit positif français par le jeu des directives européennes. L'influence de la « softlaw », via les consensus politiques actés lors des réunions successives du G7 (auxquelles sont présentées pour aval politique, les recommandations de l'OCDE) ont également contribué à l’accélération de la modification des législations internes dans un sens toujours plus restrictif.

Les politiques d’échange automatique d’information et de respect de règles de conformité, qui ont vu le jour, sous la pression américaine imposant unilatéralement aux institutions financières la réglementation FATCA (Foreign Account Tax Compliance) ont eu un large écho en Europe qui a mis en place plusieurs dispositifs d’échange d’informations obligatoires et automatiques. Ces instruments sont de puissants outils contre la fraude à condition qu'ils s'appliquent de manière effective dans tous les pays…

Par ailleurs depuis plusieurs années, la frontière entre fraude fiscale et optimisation agressive s'est considérablement réduite et nous sommes, sous le parrainage de l'OCDE, arrivés à un tel stade de complexité que l'on peut largement douter d’une application homogène sur le long terme des nouvelles règles adoptées (et de celles en gestation) par de nombreux pays qui n'y sont effectivement pas contraints par un mécanisme législatif comparable à celui qui existe au sein de l’Europe ou, par certains pays suffisamment puissants pour considérer qu'ils n’ont pas à s'y soumettre, au vu de leur intérêt propre. La finalité de ces actions est de promouvoir une plus grande transparence dans la gestion fiscale internationale des personnes morales et des groupes en les obligeant à publier les informations fiscales pays par pays, censées donner aux autorités fiscales compétentes, une vision globale de leur politique de répartition des profits taxables et des juridictions ou elles sont redevables d'un impôt et cela afin de pouvoir adapter les politiques fiscales publiques tant sur le volet des sanctions que de l’assiette de l’impôt.

Il existe un paradoxe certain entre l’énergie vibrionnaire de l'Europe à règlementer l'optimisation fiscale et sa faiblesse structurelle à harmoniser les fiscalités nationales, ce qui serait pourtant un formidable accélérateur de croissance et de puissance économique permettant de tenir tête aux nouvelles puissances dominantes. La période Post COVID ouvre une grande incertitude dans de nombreux domaines et la priorité semble être de retrouver un rythme de croissance plus aligné sur l’intérêt propre des Européens.

Nous ne voyons pas la nécessité de renforcer le volet des sanctions et la pénalisation dans le domaine de la fiscalité compte tenu de la multiplication des règles internationales existantes en matière de transparence et de la dynamique des actions de l'OCDE notamment via le concept BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) qui guide la politique fiscale internationale. Se doter de nouvelles règles n'offre pas d’intérêt tant que l'objectif de la lutte anti-fraude n'est pas correctement identifié, ni précisément évalué. Il nous semble qu'aujourd'hui l'Europe devrait se concentrer sur une meilleure application de la TVA et des systèmes douaniers qui vont retrouver de la vigueur avec les restrictions nouvelles aux frontières, que de continuer à alourdir les dispositifs de contrôle et surveillance des « grands groupes internationaux ».

De façon plus générale et pour ainsi dire, philosophique, la meilleure arme contre la fraude fiscale est la simplicité d'un système qui ne laisse pas de prise à l’interprétation et qui embrasse le maximum de matière fiscale à des taux bas, consensuels. La France est une contre illustration de ce principe et la réglementation fiscale internationale qui sévit frénétiquement depuis 2012 n'a fait qu'aggraver la situation.

Catherine DAMELINCOURT,

présidente,

ASSOCIATION FRANCAISE DES FEMMES FISCALISTES

::: UN LIVRE INSPIRANT : QUELS DROITS FACE AUX INNOVATIONS NUMERIQUES ?

« S’il est indéniable que les technologies numériques ont bouleversé notre quotidien, un autre constat s’impose aux juristes : aucune sphère du droit n’échappe à cette transformation et l’approche trop souvent cloisonnée est inefficace pour répondre aux défis posés.

C’est dans ce contexte que l’idée d’un travail transversal – enrichi de l’expérience croisée de magistrats et d’un avocat – s’est imposée. Le fruit de cette collaboration est un ouvrage que nous avons voulu pratique et accessible au plus grand nombre, que le lecteur soit juriste, chef d’entreprise, responsable des systèmes d’information ou citoyen. » MQ – CW.

Myriam Quémener est magistrat, docteur en droit, est actuellement avocat général près la Cour d'appel de Paris après avoir été conseiller juridique sur les questions de cybercriminalité au ministère de l'Intérieur.

Clément Wierre est avocat au barreau de Paris et exerce au sein du cabinet Peltier Juvigny Marpeau & Associés. Il enseigne le droit du numérique à Sciences Po Paris.

::: CRISE : QUELLE SOLIDARITE DANS LE MONDE DES AFFAIRES ?

Dans cette période incertaine, de quelle manière peut intervenir le droit et la justice ? A l’instar de l’initiative des tiers conciliateurs pour faciliter la résolution des litiges, la solidarité pourrait-elle faciliter la reprise et de manière générale la vie des affaires ? Dans une relation d’affaires, la solidarité pourrait-elle s’organiser de manière contractuelle ?

::: LA SOLIDARITE : TOUS INTERDEPENDANTS par Paul-Louis NETTER

La solidarité juridique

En matière juridique la solidarité est un concept extrêmement fort puisqu’il implique une communauté d’engagement. Ainsi s’obliger solidairement à faire quelque chose ou à payer une certaine somme veut dire que l’un ou l’autre des acteurs concernés peut être amené à exécuter la totalité de ce à quoi chacun s’est engagé. La conséquence éventuelle de cette solidarité amène à considérer avec beaucoup de circonspection ce type d’engagement.

La solidarité économique

Elle peut s’exprimer de deux façons. La solidarité qui résulte du processus de fabrication est la conséquence de l’application du concept de spécialisation efficiente : je fabrique ce que je sais le mieux fabriquer. Ce faisant, en renonçant à produire l’intégralité des composants entrant dans une fabrication, ou, de façon plus large, des biens de consommation, je dépends des autres fournisseurs pour mener cette fabrication à son terme ou m’approvisionner en biens que je ne produis pas (ou plus).

L’autre approche est celle de la solidarité des acteurs économiques, à la fois acheteurs et fournisseurs. Point n’est besoin de développer les conséquences d’un défaut de paiement qui, par suite de cette imbrication d’intérêts, peut se répercuter en chaîne. Autrement dit, il y a une vraie solidarité dans le monde des affaires mais pas au sens « d’aide ».

La notion d’intérêt social

On peut se demander si la notion de solidarité qui implique l’idée d’un geste ou d’une action sans attente d’une récompense ou compensation de quelque nature qu’elle soit, est possible, à l’exception de cas expressément prévus, comme le mécénat. En effet, l’action de l’entreprise est gouvernée à la fois par son objet social et son intérêt social. Au-delà des questions récentes touchant à l’extension de l’objet de l’entreprise (raison d’être…) la notion d’intérêt social ne semble pas lui laisser une grande marge puisqu’elle implique que tout acte soit accompli dans cette perspective. Le négatif de ce concept réside dans l’idée bien établie d’abus, consistant en l’utilisation des biens de l’entreprise à des fins étrangères à son objet ou son intérêt.

Les tiers conciliateurs

Cette initiative, née au sein de l’association Paris Place de Droit, part de l’idée que la crise sanitaire va placer de nombreux acteurs économiques dans une situation juridique difficile. Ainsi des conflits peuvent naître entre deux personnes de bonne foi placées dans des positions opposées par suite de contraintes extérieures. La communauté du droit au travers de nombre de ses acteurs (avocats, juristes d’entreprise, universitaires, juges conciliateurs...) a alors contribué à la mise en place d’une plateforme permettant par exemple à deux entreprises de saisir conjointement un tiers conciliateur qui s’efforcera de faciliter la résolution de leur différend en dehors des voies procédurales et judiciaires classiques. Le recours à cette formule ne coûte qu’une part de ses frais de fonctionnement. Autrement dit, il s’agit bien là d’un geste de solidarité exercé par des acteurs à titre bénévole, en dehors de toute cadre entrepreneurial, c’est-à-dire hors des contraintes rappelées ci-dessus.

Paul-Louis NETTER,

président,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

::: LA SOLIDARITE, UN ANGLE MORT DU DROIT DES AFFAIRES par Frédéric MANIN

La solidarité possède de multiples visages. Elle s’exprime naturellement dans la sphère sociale mais elle est ou est devenue également écologique, intergénérationnelle, géopolitique ou consubstantielle de l’apport redécouvert de métiers en particulier à l’effort national. Il ne fait pas de doute que la crise sanitaire actuelle et les transformations qui la suivront donneront au principe un relief particulier.

Voici maintenant que, dans un domaine aussi aride (mais essentiel) que celui des délais de paiement inter-entreprises, le comité de crise mis en place sous l’égide du ministre de l’Economie et des Finances et du gouverneur de la Banque de France, en appelle, d’un communiqué à un autre, au respect de la « solidarité économique » et donne en exemple des entreprises solidaires, en identifiant, par ailleurs, des pratiques anormales.

La solidarité n’est assurément pas une idée neuve dans le monde des affaires. Elle se situe au cœur de la stratégie ou de l’image de la plupart des grandes entreprises. De plus, l’économie dite sociale et solidaire (ESS) représenterait près de 10% du PIB et pas loin de 13% des emplois privés en France.

La solidarité a, dès lors, pu inspirer des notions ayant progressivement trouvé leur place au sein de la réglementation régissant les relations commerciales. Une relation d’affaires peut ainsi être déséquilibrée, si tant est que le déséquilibre en question n’est pas significatif. Une entente de caractère anticoncurrentiel peut être licite dès lors qu’elle est efficacement justifiée par la réalisation du progrès économique, lequel progrès étant susceptible de s’exprimer à travers « la création ou le maintien d’emplois ». D’autres illustrations pourraient aisément être trouvées.

Reste que le principe ne dispose pas de socle normatif clair. Il ne constitue pas une direction affirmée et valorisée, à l’exception, tout de même, du champ ouvert par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS. On a même vu dans d’autres forums s’édifier un « délit de solidarité », avant que le Conseil constitutionnel n’y mette bon ordre, par sa décision du 6 juillet 2018 déclarant contraires à la Constitution certaines dispositions législatives, au nom du principe, très voisin, de fraternité. La tentation peut, dans ces conditions, être grande de faire de cette valeur un angle mort du droit des affaires, ou une variable d’ajustement, pour aboutir à ce que des solutions judiciaires ou administratives différentes soient atteintes dans des cas a priori semblables. La solidarité serait alors ferment d’insécurité juridique.

Il fut un temps où un principe, celui de précaution, faisait son apparition dans le bloc constitutionnel français, en soulevant probablement autant de problèmes qu’il n’apportait de solutions. Le principe de solidarité doit-il aiguillonner les réflexions des juristes de demain, qu’ils soient experts du droit des entreprises ou familiers des questions de droit de l’homme ? La convergence d’approche et de politique d’un univers à un autre, que les principes affirmés par la CEDH ont d’ores et déjà permis d’instituer, connaîtrait alors un nouveau rebond

Frédéric MANIN,

avocat associé,

ALTANA

::: UN LIVRE INSPIRANT : ETHIQUE DES AFFAIRES, POUR UNE GOUVERNANCE INTEGRE

L’éthique des affaires ne se décrète pas mais s’organise dans l’entreprise autour des bonnes pratiques. Le risque de réputation peut mettre à genoux une entreprise. Pour modifier les comportements, il est indispensable que la Gouvernance se saisisse du sujet pour le faire sien.

L’objectif n’est pas de devenir une entreprise vertueuse mais une entreprise alignée entre les valeurs défendues et les comportements observés sur le terrain. Pour atteindre cet objectif ambitieux, chaque collaborateur, administrateur, dirigeant doit être en mesure de développer les bons réflexes au moment de prendre une décision. L’éthique des affaires est donc avant tout un enjeu de culture. C.D

Cédric Duchatelle est directeur groupe conformité & éthique des affaires d’AG2R LA MONDIALE. Ancien avocat, il enseigne également à l’Ecole Supérieure de la Banque et préside le pôle entreprise & recherches du Cercle d’Ethique des Affaires. L’éthique des affaires, pour une gouvernance intègre est son premier ouvrage.

BBB

::: REPRISE VERTE ET ETHIQUE : COMMENT LE DROIT PEUT-IL PALLIER LES INSUFFISANCES DE LA LOI DU MARCHE ?

5 000 milliards de dollars d’actifs ! C’est le poids des fonds d’investissements demandant aux Etats d’accroître de manière contraignante le devoir de vigilance à travers le monde, notamment pour protéger les travailleurs. A travers cet appel aux instances étatiques, les fonds d’investissements enjoignent également les entreprises à modifier leurs comportements.

Du côté des pouvoirs publics, huit autorités de régulations françaises dont l’Autorité de la Concurrence et l'Autorité des marchés financiers s'engagent, dans un communiqué commun, à faire de l'urgence climatique leur priorité. Les dirigeants d’entreprises, soutenus par l’AFEP et le MEDEF, appellent eux aussi à une relance plus respectueuse de l’environnement. Une multitude d’acteurs prône ainsi une reprise plus éthique, plus verte, pour une économie plus responsable. A leurs côtés, comment les juristes peuvent-ils l’accompagner ? Quelles interactions favoriser entre les autorités et les entreprises dans la recherche d’une économie performante et plus vertueuse ?

::: L’AMF ENTEND FAVORISER LA TRANSITION VERTE : QUELS ENJEUX POUR LES ENTREPRISES ? par Benoît de JUVIGNY et Benjamin DRIGHES

En s’exprimant sur l’urgence climatique avec sept autres autorités françaises de régulation, l’AMF a souhaité mettre en évidence les transformations profondes qu’implique l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris pour les activités qu’elle régule et témoigner d’une volonté commune d’agir pour préparer les transformations à venir, dans le cadre des mandats confiés par le législateur français ou européen. En l’occurrence, les marchés financiers ont un rôle déterminant à jouer dans la réorientation des capitaux au profit de la transition verte. Dans ce contexte de crise, les besoins d’investissement, considérables, pourraient être renforcés alors que de nombreux appels sont lancés pour que le développement durable soit au cœur de la reprise économique.

L’industrie financière se mobilise de plus en plus, en travaillant à de nouvelles méthodes pour intégrer les risques climatiques et en développant des produits financiers plus « verts ». Mais les défis sont nombreux et c’est l’ensemble de la chaîne financière qui doit être repensée. C’est l’objectif du plan d’action pour la finance durable de la Commission européenne qui vient d’aboutir notamment, à la définition d’une taxonomie des activités durables et va imposer de nouvelles obligations de transparence aux gérants d’actifs et aux investisseurs sur la prise en compte des risques environnementaux et sociaux et sur les impacts négatifs sur l’environnement des investissements.

En amont, la qualité de l’information extra-financière fournie par les sociétés est indispensable aux décisions des investisseurs et à la mise en œuvre de leur politique d’engagement. L’AMF a explicité, dans son dernier rapport sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des sociétés cotées, les enjeux des nouvelles « déclarations de performance extra-financière » issues de la directive 2014/95/UE. La révision prochaine de cette directive est une opportunité pour renforcer la robustesse de ces informations et développer des standards européens permettant une meilleure comparabilité de l’information.

En fin d’année, l’AMF publiera aussi avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport sur le suivi et l’évaluation des engagements du secteur financier en matière de climat. Si les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire continuent à mobiliser l’attention, elles ne doivent pas faire oublier celles à venir de la crise climatique. C’est un enjeu clé pour le régulateur.

Benoît de JUVIGNY, secrétaire général,

Benjamin DRIGHES, conseiller stratégie,

Autorité des Marchés Financiers

::: METTONS ENFIN LA FINANCE AU SERVICE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE : QUELLES REVISIONS POUR " SOLVABILITE II " ? par Pascal DEMURGER

L’Eiopa, l’autorité européenne de régulation des assureurs, a annoncé le report à décembre de ses conclusions sur l’évolution du cadre prudentiel de « Solvabilité II », afin de prendre en compte « l’impact de la pandémie sur les marchés financiers et les activités d’assurance ». Entrée en application en 2016, cette directive impose notamment aux assureurs de disposer d’un certain montant de fonds propres pour faire face à d’éventuelles situations exceptionnelles. Mais ce cadre réglementaire a aussi pour conséquence d’influencer durablement leurs investissements, en exigeant plus ou moins de fonds propres en fonction de la nature de ces investissements et de leur risque intrinsèque.

Lors de l’adoption de la Directive, les assureurs s’étaient élevés contre l’injonction paradoxale de la puissance publique, qui souhaite qu’ils financent l’économie grâce à leurs investissements mais qui pénalise l’investissement en actions par des exigences en fonds propres jugées par certains excessives. Nombreux sont ceux qui voudraient rouvrir ce débat aujourd’hui.

En réclamant simplement un allègement du coût de la détention d’actions, le monde de l’assurance s’apprête à mener la même bataille qu’il y a 15 ans, sans s’apercevoir qu’entre-temps le monde a changé. Si les règles prudentielles devaient être modifiées par l’Union Européenne pour mieux orienter les investissements, elles devraient avoir pour objectif prioritaire de financer la transition écologique. C’est une question de responsabilité envers les générations futures, c’est, aussi, une question de performance économique à long terme.

Et les enjeux sont gigantesques : les investissements des assureurs français représentent la somme colossale de 2 500 milliards d’euros, soit sept fois plus que le budget de l’État. Imaginons que seulement 1% de ces investissements soit affecté à la transition écologique : ce seraient 25 milliards d’euros supplémentaires alloués au financement d’une économie plus vertueuse.

La révision de la directive « Solvabilité II » nous offre l’opportunité de mettre la finance davantage au service de la transition écologique. Saisissons-la.

Pascal DEMURGER, directeur général,

GROUPE MAIF

::: LE DROIT : UN INDISPENSABLE A LA REPRISE VERTE par Yvon MARTINET

Alors que la crise du Covid-19 met brutalement toute notre société à l’arrêt, beaucoup d’entreprises ont saisi cette occasion pour tourner la page du « business as usual » et amorcer la transition vers une économie plus sobre et écologiquement responsable. Dans ce contexte, le droit est plus que jamais un instrument crucial, à la fois support et accélérateur de cette transition.

Support, parce que les évolutions récentes du cadre juridique offrent maintenant une structure d’appui nécessaire à l’ancrage des évolutions envisagées. Les récentes dispositions issues de la loi Économie Circulaire de février 2020 en matière de plastique à usage unique prennent un éclairage nouveau face à l’explosion du plastique utilisé depuis le début de la crise sanitaire. Les possibilités offertes aux entreprises en matière de RSE depuis la loi Pacte, votée il y a tout juste un an, sont à présent utilisées par certains grands groupes pour engager leur transformation (comme le géant de l’alimentaire Danone qui a annoncé sa volonté de devenir « société à mission » en plein cœur de la pandémie).

Mais aussi accélérateur, en ce que le droit est un vecteur de valeurs qui structure l’économie de demain. Il suffit de voir par exemple la subordination dans la loi de finances rectificative pour 2020 des aides économiques de l’État au respect, par les entreprises, de considérations environnementales, ou, au niveau communautaire, l’ambitieux Green New Deal de la Commission européenne. C’est par le droit que passe cette transition vers une économie plus sobre et responsable, et les entreprises sont parfaitement conscientes de la puissance de cet outil. Loin de l’image d’un droit punitif poussant les acteurs économiques à s’engager malgré eux dans cette transition, une coalition de 163 PDG de grandes entreprises a récemment demandé l’intégration d’objectifs climatiques dans les plans de relance post-Covid. Face à l’exigence de repenser notre économie et son rapport à l’environnement, le droit est un levier incontournable.

Yvon MARTINET, avocat associé,

DS AVOCATS

::: UN LIVRE INSPIRANT : LE TEMPS RETROUVE DE L’ECONOMIE

Les désordres qui naissent de l’instabilité intrinsèque des économies de marché, requièrent de maîtriser leurs temporalités multiples grâce à des entreprises conçues comme des coalitions dont les parties prenantes ont à concilier leurs investissements respectifs, des banques et des marchés financiers organisés pour s’assurer d’un capital patient, des emplois solides garants de la capacité d’apprentissage des salariés, des États qui choisissent de compenser les déséquilibres d’une période à l’autre et décident des dispositions institutionnelles validant les connexions de marché nécessaires. J-LG.

Jean-Luc Gaffard, professeur émérite d’économie Université Côte d’Azur, OFCE Sciences Po, SKEMA Business School, et Institut Universitaire de France, Mario Amendola, professeur émérite d’économie, Université de Rome La Sapienza, Francesco Saraceno, chercheur Senior à l’OFCE Sciences Po, professeur à Sciences Po et la LUISS Guido Carli de Rome.

::: TECHNOLOGIES : LE COVID-19 IMPOSE UN NOUVEAU REGARD

La CNIL donne son feu vert à Stop Covid-19 et nous avons tous en tête « 1984 » (le roman de G. Orwell). La technologie est au service de la justice et la justice gardienne des potentiels dérives technologiques. Les acteurs économiques recourent largement aux technologies. Qu’en est-il des acteurs du droit et de la justice ?

Stéphane Noël, président du tribunal de Paris, déclare le 13 mai 2020, « Arrêtons les réformes, modernisons la justice (…) Lors du confinement, nous avons vécu un collapsus organisationnel à cause de l’informatique. Il ne sert à rien de multiplier les réformes législatives qui se succèdent à un rythme effréné sans application informatique corrélée et sans test préalable. » Parallèlement, Predicitice constate que les juristes ont de plus en plus apprivoisé leur outil de recherche et désormais l'outil de « justice prédictive ». Ce dernier est une aide à la décision pour évaluer les chances de succès d’une affaire.

La justice de demain sera résolument technologique, n’est-ce pas à nous de lui donner un visage humain ?

::: COVID 19 : L'ACCELERATEUR D'UNE JUSTICE DIGITALISEE par Louis LARRET-CHAHINE et Elise MAILLOT

Les professions juridiques n’ont pas attendu la crise du Covid-19 pour entamer leur profonde mutation : celle de leur digitalisation, qui passe avant tout par la numérisation de leurs outils de travail.

Cette digitalisation a toujours été portée par deux tendances, qui n'ont pas disparu avec la crise sanitaire et le confinement : d'une part, l'explosion de l'information juridique (ce qu'on appelle souvent le "big data" juridique) ; d'autre part, le besoin de travailler avec des outils ergonomiques, performants, accessibles partout et à tout moment. Cette double tendance entraîne un effet de ciseau puissant sur les pratiques traditionnelles (par exemple, consulter l'information juridique dans un code papier) et conduit les professionnels du droit à repenser leur façon de travailler.

A défaut de révolutionner ce processus déjà bien en marche, la crise que nous traversons entraîne son accélération. En effet, les professions juridiques ont subi de plein fouet l’interruption quasi-totale de l’activité judiciaire et économique. Certains cabinets d’avocats ont été contraints de cesser leur activité, tandis que d'autres ont vu leur activité chuter, entraînant mécaniquement des difficultés majeures de facturation. Dans ce contexte, ceux qui réfléchissaient encore à l'intérêt de digitaliser leur activité ont été contraints de recourir massivement à de nouveaux outils, de façon à optimiser le travail à distance. En particulier, les solutions SaaS comme Predictice se sont révélées incontournables : en utilisant très simplement un couple identifiant/mot de passe, les utilisateurs peuvent se connecter partout de façon sécurisée et accéder à l'intégralité des fonctionnalités de l’outil, exactement comme sur leur lieu de travail. Nous avons à cet égard constaté une forte hausse des demandes de test sur notre plateforme depuis le début de la crise.

Depuis la création de Predictice, nous observons que les professions juridiques s’adaptent très bien à la digitalisation du monde du droit : la crise du Covid-19 ne fait que confirmer notre constat. Les réticences qui perdurent sont marginales et fondées sur la crainte du remplacement de l’Homme par la machine, qui n’est qu’un mythe : loin d’être rendues inutiles par les nouveaux outils mis à leur disposition, ces professions peuvent au contraire se recentrer sur des tâches qui ont davantage de valeur ajoutée pour leurs clients. Les plus résilients seront les grands gagnants de la sortie de crise !

Louis LARRET CHAHINE, Elise MAILLOT

cofondateur, responsable des relations publiques,

PREDICTICE

::: STOP COVID-19 - L'APPLI QUI TRACE LE VIRUS. DE QUOI AVONS-NOUS PEUR ? par Jean-Guy de RUFFRAY

Il est fort à parier que le même virus, survenu en d’autres temps où les sociétés n’étaient pas encore des sociétés de l’information, aurait fait des ravages bien plus importants, en particulier en termes sanitaires. Ce qui a permis aujourd’hui d’amoindrir les conséquences de cette crise sanitaire, c’est essentiellement l’accès et la transmission de l’information : données médicales partagées au niveau mondial, stratégies de confinement et de déconfinement inspirées d’autres Etats grâce aux informations accessibles en temps réel, etc.

Ce qui aura permis à certaines professions de continuer de fonctionner pendant le confinement, ce sont encore les technologies de l’information. On lit ici et là que la crise que nous traversons devrait être l’occasion idéale de remettre en cause la façon de fonctionner de nos sociétés. C’est probablement vrai, à une exception notable : la révolution numérique est plus que jamais notre refuge premier.

Dans ces conditions, il était prévisible que l’homme cherche dans le nouvel or noir que sont les données, la solution à une situation prétendument inédite. Prétendument, car en réalité son caractère inédit n’est dû qu’à la réponse quasi-homogène et presque concertée des Etats, qui ont comme un seul homme opté pour une solution dont personne ne sait comment sortir rationnellement : le confinement. La Corée du Sud, la première, a eu recours à une application permettant, par un traçage des déplacements et des personnes rencontrées, d’accompagner la population vers un retour à une vie normale. Il était prévisible que d’autres Etats s’intéressent à cette solution, et que de tels outils suscitent des inquiétudes quant au respect des libertés publiques, de la vie privée, et de toutes les valeurs qui font le socle des démocraties occidentales empreintes de libre arbitre mais aussi d’individualisme.

Or, la société est forte par le groupe. En temps de pandémie, l’autre est à la fois votre pire danger, et malgré tout votre secours, puisqu’il n’est de solutions que collectives. Le temps est donc venu de raisonner collectivement, en oubliant temporairement notre individualisme ; et nous autres européens, avons un garde-fou matérialisé par la réglementation sur les données personnelles la plus contraignante qui soit. Mille critiques peuvent être formulées sur le RGPD, et ce n’est pas le lieu de le faire. Mais pour une fois qu’il peut vraiment servir à rassurer la population sur le recours à des moyens de contrôle temporaires qui n’auraient pour seule visée que de nous aider à retrouver une vie normale et plus encore sauver des vies, autant lui rendre hommage.

La CNIL vient de donner son blanc-seing à l’application Stop Covid-19, laquelle permettra à chaque français qui le souhaite de garder la trace des autres utilisateurs croisés pendant les deux semaines précédentes, à moins d’un mètre et pendant au moins 15 minutes. Pas de géolocalisation, mais un fonctionnement basé sur le Bluetooth des smartphones qui leur permet de « communiquer » entre eux. Les réserves exprimées par la CNIL, notamment quant à l’information des utilisateurs et les modalités d’effacement des données personnelles, sont classiques et non bloquantes, puisqu’elles concernent des aspects améliorables du dispositif.

L’application Stop Covid-19 va donc voir le jour, et son utilité dépendra essentiellement de l’adhésion du plus grand nombre. Et, bien sûr, au postulat que d’un point de vue technique ce qui est mis en place est fiable et efficace, ce qui est probablement l’enjeu majeur.

Les peurs exprimées ici et là sur cette immixtion au demeurant réelle dans notre vie privée feraient presque oublier que nous y renonçons chaque minute de notre vie par l’usage de notre smartphone ou lors d’une navigation sur Internet. Combien de renoncements à notre vie privée faisons-nous chaque jour en échange de services gratuits sur Internet ? Combien de politiques de confidentialité validées chaque jour totalement à l’aveugle, au bénéfice de sociétés privées mues par des intérêts commerciaux et non par ceux, supérieurs, de l’intérêt général, de la santé publique et de l’Etat ? Doit-on vraiment faire plus confiance à une société privée, souvent étrangère, pour lui partager nos données de géolocalisation, au prétexte qu’elle nous permet d’accéder à tel ou tel gadget numérique qui nous permettra quelques instants de gloire sociale sur les réseaux sociaux ?

En d’autres contrées, ce type d’outils peut en effet faire froid dans le dos, tant le système politique et juridique qui les encadre est sujet à caution. Ce n’est pas le cas de la France, à date.

Jean-Guy de RUFFRAY,

avocat associé,

ALTANA

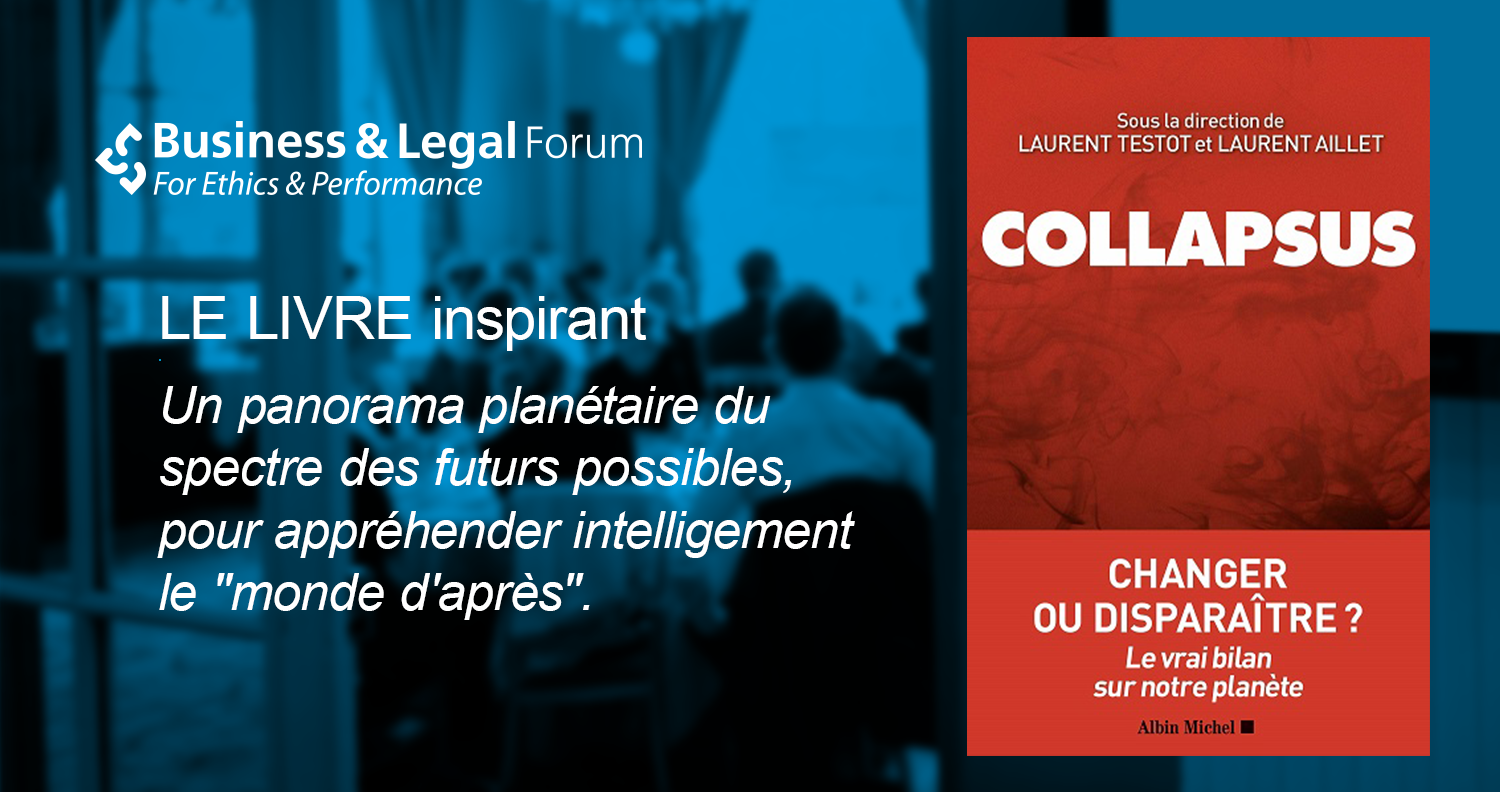

::: UN LIVRE INSPIRANT : COLLAPSUS. CHANGER OU DISPARAITRE ? Le vrai bilan de notre planète.

Dans les rayons des libraires, Laurent Aillet, consultant, et Laurent Testot, journaliste, voyaient se multiplier les prédictions sur le futur. Chaque essai partait d’un avenir jugé idéal et expliquait comment y arriver. Or tous deux estiment que pour imaginer des futurs plausibles, il faut commencer par analyser le présent, en décryptant sa complexité.

Collapsus est né de cette démarche : ils ont sollicité 40 experts de toutes disciplines, des militants et des journalistes, pour dresser un état des lieux de la Terre, de ses ressources, des tendances de l’humanité ; analyser les dynamiques à l’œuvre ; et diagnostiquer des évolutions possibles. Cet ouvrage, publié juste avant la crise de la Covid-19, est prémonitoire : en fournissant au grand public un panorama planétaire du spectre des futurs possibles, il vise à l’émanciper de tous ceux qui ambitionnent de contrôler l’avenir, en imposant leur récit du « monde d’après ». Leur conclusion à l’issue de cette enquête : si le futur n’est jamais écrit, mieux vaut être outillé pour éviter de se le faire dicter. L.A L.T

Laurent Aillet est consultant en résilience, expert en risques industriels. Laurent Testot est journaliste scientifique, écrivain et formateur.

::: PETITS ESSAIS PROSPECTIFS : LE DROIT ET SES PRATICIENS APRES LE COVID-19- partie 3

Lors de la crise économique de 2008, le Business and Legal Forum demandait à Christine Lagarde, alors ministre de l’économie : « le droit est-il le maillon faible de l’économie ? ».

Nous vivons actuellement une crise différente, celle sanitaire liée au COVID 19. Cette crise balaye notre organisation du travail traditionnelle et bouleverse notre quotidien. « Le propre d’une crise c’est de faire émerger un élément de nouveauté inattendu » énonçait Hannah Arendt. Quelles perspectives cette crise met-elle alors en exergue ? Ne nous permet-elle pas de repenser l’articulation du droit et de l’économie, ainsi que le rôle joué par les acteurs de ces deux domaines structurants de notre société ? L’économiste Thomas Piketty nous interroge sur la transformation de notre système économique, en soulignant qu’il « ne suffit pas de dire qu’il faut changer ce système, mais qu’il faut décrire quel autre système économique, avec quelles autres organisations de la propriété et quels autres critères de décision. Il faut remplacer le PIB et sa maximisation par d’autres notions. »

Amis juristes, souvent pompiers pour éteindre l’incendie, et si vous preniez la parole pour un essai prospectif sur l’organisation d’un autre système économique. Le droit n’est-il pas le garant d’un système économique vertueux ?

::: LE DROIT, ACCELERATEUR DE SORTIE DE CRISE SI... par Marc MOSSE

Les crises sont littéralement des moments de choix. Celle que nous connaissons aujourd’hui exige à la fois des réponses immédiates et des décisions structurantes. Pour les unes comme pour les autres, il est certain que le droit et ses acteurs sont en première ligne.

Le droit peut être un accélérateur de sortie de crise. Pour cela, il faut des juristes… et ceux-ci doivent s’unir pour être entendus.

D’abord, comme chacun le redoute, l’impact économique de la pandémie sera immense. De nombreuses entreprises, dont beaucoup de TPE et PME, seront frappées. Dès lors, il est à craindre que les contentieux se multiplient, et il faut prévoir que l’institution judiciaire, prise dans toutes ses composantes, puisse y répondre. Le service public de la justice est fondamental et il importe, à cet instant, de lui donner tous les moyens nécessaires d’agir. Sans doute faudra-t-il aussi que des réponses innovantes apparaissent sans attendre ! Les acteurs du droit doivent alors répondre présents et, à cet égard, « Paris Place de Droit », regroupement de femmes et d’hommes de droit, œuvre d’ores et déjà à l’invention de formes originales et adaptées pour traiter les besoins des entreprises aux prises avec certains effets de la crise. La Tierce-Conciliation, lancée le 19 mai, est un dispositif extra-judiciaire d’urgence et de conciliation exclusivement dédiée aux entreprises exposées à des difficultés générées par les effets du Covid-19. Grâce à la mise à disposition d’une plateforme digitale collaborative, les entreprises pourront bénéficier gratuitement de la mise en place d’espaces temporaires de négociation.

Ensuite, c’est-à-dire déjà maintenant, il nous faut collectivement imaginer le rôle que le droit peut jouer afin de bâtir un futur durable. Le moment n’est pas aux prophètes de malheur, épigones du Philippulus de l’Etoile Mystérieuse annonçant la fin des temps pour châtiment divin. Bien au contraire, il s’agit de placer le droit au centre des outils indispensables pour construire une société durable.

Les crises sont aussi des accélérateurs de changement. La dimension planétaire de cette pandémie, rend plus évidente encore la crise du multilatéralisme, les faiblesses de l’Europe, les dangers qui menacent les démocraties libérales, et la facilité avec laquelle certaines libertés individuelles et publiques semblent pouvoir être méconnues. Une nouvelle géopolitique s’affirme et le droit doit être au cœur de ces évolutions. C’est une nécessité impérieuse. Il ne s’agit pas seulement d’ajouter des lois et des réglementations. Nous n’en manquons pas et il est bon de se rappeler, encore une fois, que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. En revanche, dans un pays à la tradition de légicentrisme si prégnante, il importe de penser le droit comme un atout stratégique en soi. C’est une urgence si l’on considère l’accélération des transformations souvent irréversibles portées, notamment, par le numérique.

Le temps d’une véritable politique publique de développement du droit, tant au niveau national qu’européen, est venu.

La compétitivité de nos économies, la capacité d’innovation de nos entreprises, l’efficacité de l’Etat et de nos services publics peuvent largement s’adosser à un droit qui soit à la fois puissant et facilitateur. Il importe ainsi de concevoir une véritable filière au service d’un intérêt supérieur : l’Etat de droit. Pour y parvenir, encore faut-il s’en donner les moyens. Aussi, convient-il de remettre en perspective la nécessité d’une profession du droit enfin rassemblée et d’en définir le périmètre et ses caractéristiques. Seule une convergence intelligente des avocats et des juristes d’entreprise permettra de répondre aux enjeux immenses qui s’annoncent. L’AFJE, l’ENM, l’EFB et l’IHEJ, en s’associant pour créer la formation MAJ, première formation rassemblant avocats, magistrats et juristes d’entreprise, ont montré la voie. Anticiper les mutations suppose de valoriser le statut des professionnels du droit face aux ruptures technologiques. Cette communauté des juristes, véritable filière à part entière, forte de sa déontologie et de la protection idoine de la confidentialité et du secret professionnel, pourra ainsi répondre aux défis d’une complexité accrue de la globalisation sous la menace d’un risque de dangereuse fragmentation. Ainsi, les juristes auront la possibilité d’influer en amont sur la multiplication des programmes de conformité dans un environnement où l’hybridation des systèmes juridiques et l’extraterritorialité ne cessent de questionner les Etats. L’AFJE forte de son implantation sur l’ensemble du territoire, y compris outre-mer, mesure combien ces questions ne sont pas des préoccupations germanopratines dès lors que 84 % de ses juristes travaillent avec l’international. Cet engagement pour une prise en compte des questions de gouvernance et de nouvelles régulations dans une mondialisation en proie à certaines tentations, a conduit l’AFJE à rejoindre l’Appel de Paris pour la confiance dans le cyberespace dans le cadre du Forum de Paris pour la Paix. La même logique doit prévaloir pour que les juristes se mobilisent pour être au premier rang afin de rendre possible le Green Deal que les générations futures exigent. Les initiatives multi-partie prenantes sont parmi les nouvelles voies que les juristes peuvent emprunter pour rester des créateurs de droit et sortir du champ limité où ils ont été trop longtemps confinés.

Dans des sociétés en quête de confiance, les juristes au service du droit et de l’intérêt général peuvent être des acteurs du changement, des passeurs d’avenir.

Marc MOSSE,

président,

Association Française des Juristes d’Entreprise - AFJE

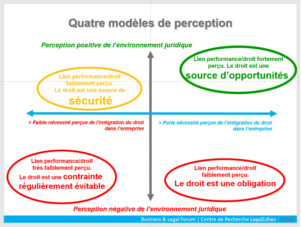

::: DU SENS, DES TALENTS, UN MANAGEMENT ET DES OUTILS, par Christophe ROQUILLY

L’après Covid19, avec l’incertitude liée à la menace rampante du virus, ne sera confortable pour personne. Dans ce contexte, les juristes – quelle que soit la forme d’exercice de leur métier – seront plus que jamais les « anges gardiens » de l’entreprise. Au côté des clients ou des autres équipes au sein de l’entreprise, leur rôle de sécurisation juridique des actions et des projets actuels et futurs sera déterminant. La période que nous traversons, et ses conséquences durables, appellent les équipes juridiques à être pleinement conscientes de quatre dimensions constituant les piliers de leur performance.

Du sens